ANDREA DIAZ Colunista de Internacional

A A |

Ucrânia: a paz possível e o Ocidente ressentidoNuma guerra que já matou centenas de milhares, proposta de Washington e Moscou é a saída realista. Zelensky, mergulhado em corrupção, reage. Europeus agitam a “ameaça russa”, para tentar ocultar sua própria mediocridade e inação Por Patrick Cockburn | Tradução: Antonio Martins Em 21 de fevereiro de 1916, durante a I Guerra Mundial, o chefe do estado-maior alemão Erich von Falkenhayn lançou uma ofensiva contra o exército francês em Verdun com o objetivo de forçar os franceses a “lançarem todos os homens que têm. Se o fizerem, as forças da França sangrarão até a morte”. O plano alemão era usar sua vantagem em artilharia para travar uma guerra de atrito em que seu propósito não era conquistar território, mas infligir perdas insuportáveis aos franceses. Ao final desta terrível batalha, em 15 de dezembro de 1916, cerca de 370 mil soldados franceses e 330 mil soldados alemães estavam mortos ou feridos, mas Von Falkenhayn não conseguiu romper o impasse na Frente Ocidental. Mais de um século depois, a estratégia russa na guerra da Ucrânia é muito semelhante à da Alemanha em Verdun: travar uma batalha de desgaste não para invadir por completo, mas para fazer sangrar a Ucrânia, cuja população é apenas um quinto da da Rússia. Muitas unidades ucranianas estão com efetivos reduzidos, exaustas e desmotivadas, enquanto recrutadores vasculham à força as cidades ucranianas em busca de possíveis soldados relutantes. No entanto, os russos não romperam a linha ucraniana sobrecarregada, e suas próprias baixas são horríveis. A vantagem na guerra moderna mudou para a defesa. A metralhadora pesada favorecia a defesa em Verdun, assim como o drone controlado remotamente o faz no conflito russo-ucraniano. Abastecer os soldados da linha de frente e até mesmo resgatar os feridos tornou-se uma tarefa incerta e perigosa. Nenhum dos lados quebrou o impasse no campo de batalha até agora, mas o equilíbrio militar inclinou-se significativamente, embora ainda não de forma decisiva, para a Rússia. O presidente Vladimir Putin perdeu sua chance de conquistar totalmente a Ucrânia quando a invasão surpresa russa, de 24 de fevereiro de 2022, sofreu uma derrota humilhante. A contra-ofensiva ucraniana apoiada pelo Ocidente falhou em 2023. Desde então centenas de milhares de russos e ucranianos foram mortos e feridos. A linha de frente mudou pouco, embora a situação militar, diplomática e política doméstica ucraniana tenha mudado a favor da Rússia. O sucesso ou fracasso do novo plano de paz de 28 pontos entre EUA e Rússia, cujos detalhes já foram publicados, depende de até que ponto os dois lados estão convencidos de que nunca poderão obter uma vitória completa no campo de batalha. As propostas representam uma tentativa muito mais séria de acabar com a guerra do que os esforços anteriores do presidente Donald Trump. Visam um acordo de paz abrangente, e não um cessar-fogo — algo que a Rússia nunca aceitaria, porque a principal vantagem de Moscou é sua ofensiva militar em câmera lenta em curso. Enviados norte-americanos apresentaram o plano ao presidente Volodymyr Zelensky na quinta-feira (20/11) e pediram uma resposta até o Dia de Ação de Graças nos EUA, que cai em 27 de novembro. Querem apresentar um plano de paz finalizado a Moscou no início de dezembro. Denunciado por pelo menos um líder europeu como uma capitulação, o acordo proposto parece ser uma base realista para um acordo visando encerrar a guerra. Assim como o acordo de cessar-fogo de Trump em Gaza, ele contém propostas que ambos os lados acharão difíceis de engolir, mas também acharão difícil rejeitar, devido à intensa pressão estadunidense. Os pontos de conflito para os ucranianos incluem a retirada de suas forças de partes da região de Donetsk que eles ainda controlam, bem como a futura redução do exército ucraniano para 600 mil efetivos, em relação ao seu nível atual de cerca de um milhão. A Ucrânia não poderá ingressar na OTAN e tropas da OTAN não poderão ser estacionadas na Ucrânia, mas ela poderá pleitear a adesão à União Europeia (UE). Os EUA garantirão qualquer acordo de paz, com medidas punitivas detalhadas para qualquer violação de seus termos. Uma comissão conjunta russo-americana será estabelecida para resolver questões de segurança. A Ucrânia abrirá mão de armas como mísseis de longo alcance e haverá ajuda militar americana reduzida. No geral, o acordo parece prever uma Ucrânia independente, mas neutralizada militarmente. Qualquer que seja o resultado preciso das manobras diplomáticas nas próximas semanas, um acordo de paz final – e os 28 pontos devem ser lidos na íntegra para serem devidamente compreendidos – provavelmente se parecerá com este plano, pois ele reflete aproximadamente o equilíbrio de poder entre os combatentes. Nem os europeus, nem os ucranianos ousam rejeitar categoricamente os termos de paz, temerosos que estão da ira de Trump. Mas eles estarão ansiosos para garantir as mais fortes garantias possíveis para a soberania da Ucrânia. O plano dá menos a impressão de caótico e amador do que os esforços anteriores de Trump para acabar com a guerra. As potências europeias podem reclamar que elas e a Ucrânia foram mais uma vez ignoradas pelos EUA e pela Rússia, mas elas só têm a si mesmas para culpar. É extraordinário que, quase quatro anos depois da guerra mais devastadora na Europa desde 1945, elas ainda não tenham apresentado propostas de paz viáveis próprias. Ao longo da guerra, as potências europeias consistentemente tiveram um desempenho muito abaixo de seu peso. Elas mascararam a ausência de política com retórica belicosa. Uma Russofobia crua – deixemos de lado por um momento até que ponto isso é justificado pelas más ações russas – sufocou o debate ou discussão séria na Europa sobre a guerra. Políticos e diplomatas europeus sérios – e não apenas generais de poltrona fogosos e outros comentaristas de televisão – adotam comicamente, no curso de uma única entrevista, duas visões totalmente contrárias entre si, sobre a “ameaça russa”. Num momento, a Europa enfrentando uma repetição de 1944/45, com Stalin engolindo a Ucrânia e seus tanques avançando para a Europa Central e Ocidental. No entanto, poucas frases depois, a mesma pessoa argumenta que Putin é militarmente tão fraco que vai ceder e admitir a derrota se sofrer mais algumas sanções econômicas ou se forem fornecidos à Ucrânia alguns mísseis de longo alcance, capazes de alcançar o interior da Rússia. Quanto à possibilidade de a Rússia usar seu arsenal de armas nucleares, autodeclarados especialistas retratam Putin como um louco por poder e demoníaco; mas, de alguma forma, ele também é reconfortantemente cauteloso e racional o suficiente para nunca considerar usá-las. Na realidade, a CIA supostamente acreditava que havia 50% de chance de a Rússia usar armas nucleares táticas para conter um potencial avanço ucraniano nos primeiros anos da guerra. A demonização de tudo que é russo – que supera em muito a animosidade em relação à União Soviética no auge da Guerra Fria – extinguiu a tomada de decisão racional no mais alto nível. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, rendeu-se de forma bastante patética e sem luta aos EUA, na disputa sobre tarifas. A UE deu prioridade absoluta a manter o apoio de Trump à Europa, contra a Rússia de Putin. Mas o mesmo exército russo que a liderança da UE vê como uma ameaça mortal não conseguiu tomar a cidade de Kharkiv, a 30 quilômetros da fronteira russa, após quase quatro anos de esforço. Dada esta falta de realismo básico, os líderes europeus não deveriam reclamar muito por estarem mais uma vez marginalizados pelo último plano de paz EUA-Rússia. Percebendo tardiamente que ele é sério e que estão ficando para trás, os líderes em pânico do Reino Unido, França, Alemanha e Itália reuniram-se no fim de semana em Johannesburgo, onde participam de uma cúpula do G-20. O plano EUA-Rússia será modificado, mas estabelece uma rota rumo a um acordo de paz final, porque está enraizado em uma realidade política e militar que pode ser desagradável, mas é inescapável se a guerra terminar. Reflexões Adicionais Nos últimos dois anos, escrevi periodicamente sobre corrupção na Ucrânia sem que ninguém prestasse muita atenção. Embora histórias de líderes ucranianos embolsando uma porcentagem gorda em todos os contratos há muito sejam comuns entre diplomatas e empresários estrangeiros, essa conversa raramente surgiu na grande mídia – e, quando surgiu, foi apenas de forma truncada Uma razão principal para este silêncio foi provavelmente que qualquer pessoa que enfatizasse a questão da corrupção era provavelmente denunciada como um representante de Vladimir Putin, interessado em difamar, em hora difícil, uma liderança ucraniana amante da liberdade. Mas a tempestade sempre esteve a beira de eclodir. Neste mês, ela estourou com um estrondo quando as agências anticorrupção ucranianas, sobre as quais o presidente Volodymyr Zelensky tentou assumir o controle em julho, revelaram ter descoberto um esquema de corrupção em grande escala. Nele, contratantes da estatal de energia nuclear foram forçados a pagar US$ 100 milhões em propinas para obter o negócio de agentes internos do governo. Encorajados por escapar de um fechamento efetivo, o Escritório Nacional Anticorrupção e o Promotor Especial Anticorrupção grampearam os escritórios de suspeitos excessivamente confiantes, que discutiram livremente seus esquemas corruptos de ganhar dinheiro. Há 1000 horas de gravações. Relatos detalhados estão sendo publicados na mídia ucraniana e internacional pela primeira vez, dando à oposição no parlamento uma causa para se unir. Zelensky pode sobreviver, mas apenas jogando ao mar seus aliados próximos. Uma grande questão é que efeito isso terá na guerra, o conflito sangrento de atrito no qual todos os lados sofrem perdas terríveis, mas a Ucrânia tem uma população muito menor da qual recrutar soldados. O medo dos aliados ocidentais da Ucrânia tem sido o de que seu próprio público esteja menos disposto a ver ajudas financeiras e de outro tipo serem enviadas à Ucrânia, se acreditar que uma alta proporção está sendo roubada. Outro resultado possível do escândalo é que os soldados ucranianos que lutam na linha de frente desertarão, se sentirem que estão arriscando suas vidas por ladrões bem posicionados em Kiev. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |

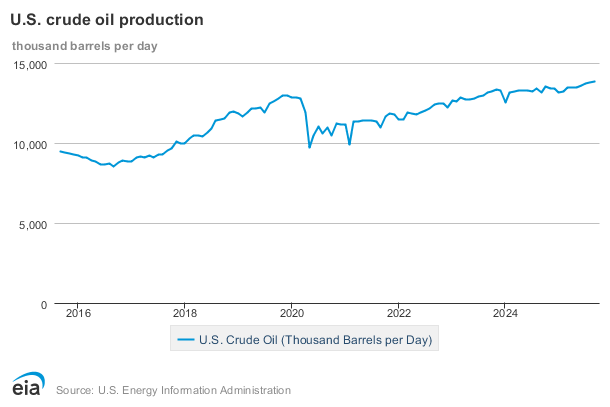

Petróleo e as veias abertas da VenezuelaNos últimos dez anos, a exportação do óleo venezuelano para os EUA caiu drasticamente. Mas um país passou a ser de longe o principal destino – e perigo à hegemonia do Império: a China, hoje o 8º maior produtor e o 2º que mais consome petróleo no mundo Nunca um episódio foi tão adequado para parafrasear Eduardo Galeano, o escritor uruguaio, autor do livro clássico de 1971: As Veias Abertas da América Latina, particularmente nesse momento em que os Estados Unidos invadiram a Venezuela, sequestraram o presidente Nicolás Maduro – e sua esposa, Cilia Flores – sendo ambos acusados, levados para o território norte-americano e indiciados por “conspiração para narcoterrorismo”, “conspiração para importação de cocaína”, “posse de metralhadoras e dispositivos explosivos”, além de “conspiração para a posse desses armamentos com o objetivo de atentar contra os Estados Unidos”, mesmo com a revisão ou recuo da acusação em alguns dos crimes imputados a Maduro. Não debateremos aqui o absurdo presente no processo judicial em questão, muito menos como se deu a operação militar norte-americana na Venezuela, em flagrante desrespeito ao Direito Internacional e à soberania das nações, e nem mesmo as ações que ainda permanecem em curso, pois a intenção inicial dos EUA era, nas palavras de Donald Trump, “governar o país [run the country, em inglês] até o momento em que possamos fazer uma transição segura, apropriada e justa” (sic), mas como quase tudo dito no Governo Trump ou é um paradoxo ou muda rapidamente, disse ele: “Vamos ficar até que uma transição apropriada seja feita. Vamos governar direito e vamos fazer muito dinheiro.”1 (grifamos) Esse artigo não tem por objetivo uma análise de geopolítica, temática a ser tratada por especialistas da área, mas nosso argumento é que na economia encontraremos boa parte das respostas para a ação articulada, empreendida e impetrada pelos norte-americanos no país vizinho. Nesses termos, a resposta pode estar na afirmação: “It’s the economy, stupid” (É a economia, idiota), escrita como uma pequena variação da frase “The economy, stupid” (A economia, idiota), cunhada em 1992 por James Carville, estrategista da campanha presidencial de Bill Clinton contra George H. W. Bush, presidente dos Estados Unidos na época.2 De alguma forma nosso entendimento é que ao desvendar minimamente o chamado mundo do petróleo, poderemos entender as razões que levaram os EUA a invadirem a Venezuela, sequestrarem o presidente daquele país e se apossarem de sua maior riqueza mineral, ou seja: a maior reserva de petróleo do mundo! Um primeiro olhar sobre a produção de petróleo mundial (Tabela 1) permite atestar que os EUA possuem a maior produção de petróleo do mundo, com produção superior aos 20 milhões de barris por dia (mb/d) e uma participação global de 21%, com crescimento de 61,4% no período considerado (2015/2025). Na sequência, observamos que Brasil, Irã e Canadá foram as nações que apresentaram as maiores taxas de crescimento na sua produção, sendo: 53,8%; 42,9%; e 44.2%, respectivamente. Destaque-se, ainda, que ao considerar o conjunto de países listados abaixo, os membros da OPEP representam em torno de 1/3 da produção mundial de petróleo. Tabela 1 – Produção Mundial de Petróleo – 16 Maiores Produtores (2015 – 2025) Unidade: milhões de barris por dia (mb/d)

Fonte: Energy Institute – Statistical Review of World Energy 2025; U.S. Energy Information Administration (EIA). Nota Metodológica: valores consolidados e aproximados, incluindo petróleo convencional e não convencional. Dados compilados a partir de relatórios internacionais de petróleo e energia (2015–2025), incluindo estimativas consolidadas de produção anual. Os valores são aproximados e sujeitos a revisões anuais. Podem ocorrer variações por mudanças metodológicas, revisões estatísticas e diferenças entre produção de petróleo bruto, condensados e líquidos de gás natural. (*) 2025 = estimativas consolidadas (Energy Institute / EIA). (**) Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Em conjunto, os membros da OPEP representam aproximadamente 31,0% da produção mundial de petróleo, incluindo: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, Kuwait, Venezuela, Argélia, Angola, Congo, Guiné Equatorial, Gabão e Nigéria. A produção apresentada reflete os volumes nacionais totais. (***) Emirados Árabes Unidos—em inglês, a sigla é UAE (United Arab Emirates). (****) O Quatar encerrou sua filiação à OPEP em 2019. O Gráfico a seguir traz indicação relevante quanto ao comportamento consistente da retomada da produção de petróleo pelos EUA, a partir de 2017, mas particularmente a partir do início deste século.  Os EUA têm a maior produção de petróleo do mundo (em torno de 21%). Ao analisarmos o consumo dessa produção mundial, por países (Tabela 2), observaremos que os EUA são os que mais produzem (~21,0%) e os que mais consomem petróleo no mundo (19,4%). O destaque, no entanto, é a China que sendo apenas o 8º maior produtor (~4.2%) é, agora, o segundo país que mais consome petróleo no mundo (16,3%). A título de complemento desta breve análise, cabe destacar que os demais países não listados na Tabela 2 representam mais de 1/4 do consumo global de petróleo (25,7%). Certamente reside no debate em torno das reservas mundiais de petróleo o cerne do debate em pauta, particularmente após a invasão norte-americana na Venezuela. Ainda não restaram suficientemente claros os próximos passos dos EUA (e suas empresas petrolíferas presentes na Venezuela), mas é no destino da produção e das exportações do petróleo da Venezuela que encontraremos as respostas que hoje buscamos. Tabela 2 – Consumo Mundial de Petróleo – 16 Maiores Consumidores (2015 vs. 2025 estimado) Unidade: milhões de barris por dia (mb/d)

Fontes: Energy Institute / BP Statistical Review of World Energy – séries históricas de consumo por país [2015: histórico]; e OPEC Monthly Oil Market Report (MOMR), World Oil Outlook; IEA Oil Market Report & outlooks; U.S. EIA STEO / global oil demand trends; Reuters / Bloomberg sínteses setoriais [2025: estimativas]. Observação metodológica: Os valores de 2025 são estimativas de demanda por país, não dados consolidados finais. Pequenas diferenças podem ocorrer entre fontes. Tabela 3 – Reservas Provadas de Petróleo – 10 Maiores Países (2015 – 2025)

Fonte: OPEC Annual Statistical Bulletin 2025 & Energy Institute. (*) Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP detêm 71,71% das reservas mundiais. (**) Emirados Árabes Unidos—em inglês, a sigla éUAE (United Arab Emirates). Tabela 4 –Exportações mundiais de petróleo e principais destinos (2015 – 2025) Unidade: Milhões de barris por dia (mb/d) – 2015 e 2025

Fontes: (2015) CIA World Factbook – Crude Oil Exports (2015 est.); OPEC Annual Statistical Bulletin 2016 (dados de 2015); e IEA Oil Market Reports (2016 retrospective sections); e (2025) Kpler, Vortexa, OPEC MOMR 2026. (*) Volumes de exportação são estimativas baseadas em dados consolidados de plataformas comerciais e relatórios internacionais. As estimativas refletem médias anuais de 2025 e podem variar conforme condições do mercado e dados atualizados. As estimativas presentes nos dados coletados estão apresentadas em mb/d (milhões de barris por dia). Os valores referentes a 2015baseiam-se em dados históricos consolidados, enquanto os números de 2025 resultam de estimativas (construídas nas fontes indicadas a partir de rastreamento marítimo e outras informações preliminares de mercado). As estatísticas incluem petróleo bruto e condensados, mas excluem derivados. Importante notar que exportação não equivale a produção total, já que parte significativa do petróleo produzido é consumida internamente por muitos países. Os países foram classificados com base no volume exportado em 2025 (estimado), e os principais destinos correspondem aos maiores compradores individuais de cada exportador. Como os valores são arredondados, pequenas diferenças podem ocorrer na soma total. Por fim, cabe destacar que os dados para 2025 permanecem sujeitos a revisão à medida que novas bases estatísticas forem consolidadas e o acompanhamento de mercado for atualizado. Nesses termos, a questão central aqui considerada reside no destino do petróleo dos países exportadores. Como esperado, a China se constitui hoje (2025) em um dos principais destinos do petróleo explorado e vendido pelas diversas nações exportadoras, como se observa na Tabela 4. É também possível observar que entre 2015 e 2025 as exportações mundiais de petróleo estão concentradas em dez países. Em 2015, esse grupo respondia por aproximadamente 61,2% do total global exportado. Já para 2025, as estimativas indicam que a participação conjunta do “Top 10” fica em torno de 66,6% do volume mundial. Referida centralização do comércio internacional de petróleo, entre outros aspectos, pode ser explicada: (i) pela consolidação dos EUA como exportador relevante após 2015, tendo como estimativa um volume de exportação de petróleo de 3,7 mb/d em 2025; (ii) crescimento das exportações do Iraque (3,8 mb/d); e (iii) o papel persistente dos países da OPEP e da OPEP+3 nos mercados mundiais. Tabela 5 – Venezuela – Exportações de petróleo e principais destinos (2015/2025) (Unidade: milhões de barris por dia — mb/d)

Fontes: 2015 – U.S. Energy Information Administration (EIA) — Venezuela crude oil exports by destination (historical series); OPEC Annual Statistical Bulletin (edições históricas); e Compilações setoriais – IEA / BP / mercado (para 2015); e Rastreamento de embarques (AIS) — Kpler, Vortexa; Reuters / Bloomberg Energy desk; OPEC MOMR (2025–2026); Relatórios de mercado sobre retomada parcial de exportações aos EUA (estimativas para 2025). A Tabela 5 traz aspectos fundamentais para o debate:

Dados da OPEC Annual Statistical Bulletin & Reuters Oil Research permitem um olhar ainda mais específico na comparação entre os EUA e China como destino do petróleo venezuelano, como se pode observar na Tabela 6, ratificando que não é de hoje que se trava uma luta pelo petróleo venezuelano e, os dados indicam, a queda na participação dos EUA na aquisição do volume exportado pela Venezuela, particularmente para a China (em torno de meio milhão de barris/dia). Esse pode ter sido o estopim para o que estamos assistindo. Tabela 6 – Fluxo de Exportação de Petróleo da Venezuela para EUA e CHINA (2015 – 2025)

FONTE: OPEC Annual Statistical Bulletin & Reuters Oil Research. A título de conclusãoEm um cenário no qual a questão central é o comércio internacional, destacamos que os EUA, há muito, vêm deixando de ser a principal “fábrica do mundo”, posto agora ocupado pelos asiáticos, comandados pela China (sem mencionar determinados nichos, como o da aviação, em que o Brasil também passou a disputar mercados). Ganha relevo a decisão anunciada por um dos assessores de Donald Trump, de obrigar a Venezuela a comprar exclusivamente produtos estadunidenses, fato que denuncia e explicita a perda de espaço dos produtos norte-americanos no comércio internacional. Há riscos de o método utilizado na Venezuela ser extensivo a outras partes do mundo. Um dos alvos principais dos EUA são os acordos comerciais e financeiros dos membros dos BRICS4, das ações implementadas pelo Banco dos BRICS, particularmente do novo sistema de compensações financeiras que virá substituir o SWIFT5, assunto para um outro momento. Uma espécie de ministro das Minas e Energia dos EUA, o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, pontuou após a invasão que o governo americano quer “vender o petróleo venezuelano e depositar o dinheiro em contas controladas pelos EUA” (grifamos), ressaltando que a intenção é direcionar parte desse óleo para o mercado doméstico.6 Não se trata de irmos muito mais fundo nas declarações do Secretário de Energia, que acrescentou: “… o governo dos EUA quer vender petróleo venezuelano para refinarias americanas e também colocar o petróleo da Venezuela no mercado global”. Não parece restarem dúvidas quanto ao fato de que o domínio sobre o petróleo venezuelano é a resposta norte-americana à perda de hegemonia no comércio mundial. O secretário Chris Wright ainda destacou que o controle das vendas é visto como instrumento de pressão política. Parafraseando o jornalista Guga Chacra: “Na prática, Trump está dizendo que a Venezuela é dele”.7 Ninguém aqui é estúpido ou idiota! Sabemos que por trás dos dados apresentados – quase à exaustão – está a mais dura e cruel realidade: diante do multilateralismo alardeado como ideal no mundo da diplomacia, aos norte-americanos interessa uma hegemonia mundial perdida ao longo dos anos, e que se desmorona frente à realidade dos fatos, como resultado de um progresso tecnológico8 não mais acompanhado pelos EUA e a perda de competitividade de parte dos produtos norte-americanos no comércio internacional. As consequências econômicas do cenário descrito para os norte-americanos se fazem sentir no dia a dia, em razão do acirramento da competição pelos mercados mundo a fora e na perda de tais mercados. Já no início do seu atual mandato, Trump foi levado (sic) a fazer política econômica via implementação de elevadas taxas sobre os mais variados produtos, dos mais distintos países com os quais possui relações comerciais.9 Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou logo após a invasão à Venezuela: “Este é nosso hemisfério”. E complementou: “Esta é a nossa região. É aqui que vivemos — e não vamos permitir que ela seja usada contra nossos interesses”.10 A intenção está explicitada: impedir que o petróleo venezuelano seja destinado aos chineses, quiçá aos russos e outros mais. Este é o desejo de um império, que aparentemente vem se desmanchando ao longo do tempo, e se explicita no grito de uma velha águia cujas penas não tem o mesmo brilho do pós-guerra, mas que precisa enfrentar dragões, ursos e outros bichos que povoam o planeta. Diante de palavras que buscam obscurecer a realidade, todos devemos estar plenamente cientes dos fatos e do que provavelmente James Carville diria ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio: É a economia, idiota! Referências GUIMARÃES, A.O. Do mercantilismo à pós-globalização (11/04/2025). In https://aterraeredonda.com.br/do-mercantilismo-a-pos-globalizacao/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=novas_publicacoes&utm_term=2026-01-07 VIOTTI, E.B. Teoria Econômica, Desenvolvimento e Tecnologia – uma introdução (pp. 9-22). In VIOTTI, E.B. et al. Dimensão econômica da inovação. Brasília: SEBRAE, 1997. Notas: 1 Ver https://exame.com/mundo/trump-diz-que-eua-vao-governar-venezuela-mas-deixa-questoes-em-aberto/ 2 Ver https://pt.wikipedia.org/wiki/It%27s_the_economy,_stupid 3 A OPEP+ é formada por uma combinação de membros oficiais da OPEP e países aliados não membros da OPEP. No total, o grupo tem cerca de 23 países, incluindo: Membros da OPEP (13 países): Arábia Saudita; Iraque; Irã; Kuwait; Emirados Árabes Unidos; Venezuela; Nigéria; Líbia; Argélia; Guiné Equatorial; República do Congo; Gabão; Angola (algumas listas incluem Angola; a participação atual depende de decisões da OPEP) e países não membros da OPEP que fazem parte da OPEP+: Rússia; Cazaquistão; Azerbaijão; México; Omã; Bahrein; Brunei; Malásia; Sudão; Sudão do Sul. O Brasil participa de um fórum de cooperação associado à OPEP+ (Charter of Cooperation)— um espaço de diálogo e troca de visões entre grandes produtores, sem as obrigações de corte de produção típicas de membros plenos. 4 Atualmente, o BRICS é composto por onze países membros: seus cinco membros originais – África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia -, e os seis novos membros admitidos em 2024-25 – Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. O agrupamento foi primeiramente composto por Brasil, Rússia, Índia e China em 2006; a África do Sul aderiu em 2011; a nova expansão, efetivada em 2024, derivou de mandato da Declaração de Joanesburgo, de agosto de 2023. In https://brics.br/pt-br/sobre-o-brics 5 A Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT), legalmente S.W.I.F.T. SC, é uma cooperativa estabelecida em 1973 na Bélgica (francês: Société Coopérative) e pertencente aos bancos e outras empresas membros que utilizam seu serviço. A SWIFT fornece a principal rede de mensagens através da qual os pagamentos internacionais são iniciados. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |

Venezuela: por que os EUA podem fracassarO sequestro de Maduro reduz, mas não elimina a força do chavismo na Venezuela. Tampouco resolve o declínio hegemônico dos Estados Unidos. E Washington não é capaz de oferecer oportunidades de desenvolvimento que compitam com a alternativa chinesa Por Pedro Paulo Zahluth Bastos Título original: O sequestro de Maduro e a Doutrina Donroe 1. A crônica de um ataque anunciado A intervenção militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, culminando no sequestro de Nicolás Maduro em 3 de janeiro de 2026, vem sendo preparada há muito tempo. Em artigo publicado na Carta Capital em fevereiro de 2019, intitulado “Donald Trump, o fim do globalismo e a crise na Venezuela”, argumentei que o então presidente revelava com franqueza inédita os verdadeiros objetivos do imperialismo estadunidense: não a defesa da democracia ou dos direitos humanos, nem o respeito (seletivo) de tratados internacionais pautados na ideologia liberal, mas o controle sobre recursos com valor estratégico e econômico. Já naquele momento, Trump criticava abertamente seus antecessores por não terem “tomado o petróleo” da Venezuela ou do Iraque, ou as terras raras do Afeganistão, explicitando uma lógica predatória que o discurso liberal tradicionalmente dissimulava. Em janeiro de 2013, Trump twittou “ainda não posso acreditar que saímos do Iraque sem o petróleo”. Em debate com Hillary Clinton em setembro de 2016, propôs voltar ao século XIX: “o costume era que ao vencedor pertenciam os espólios. Agora não há mais vencedor… Mas eu sempre disse: tome o petróleo”. Já presidente, Trump insistiu duas vezes com o presidente iraquiano para ceder mais petróleo como reparação pelos custos da guerra. O ex-Conselheiro de Segurança Nacional H.R. McMaster o teria repreendido na segunda vez: “é ruim para a reputação americana, vai assustar os aliados… e nos faz parecer como criminosos e ladrões”. Em janeiro de 2019, o vice-presidente Mike Pence afirmou Trump “não é um fã” de intervenções externas, exceto “neste hemisfério” (o chamado “quintal”). Era um presságio da Doutrina Donroe. Também em janeiro de 2019, o então Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, afirmou que “estamos em conversação com as grandes companhias (petrolíferas) americanas… a Venezuela é um dos três países que eu chamei de Troika da Tirania (além de Nicarágua e Cuba). Faria uma grande diferença para os Estados Unidos economicamente se pudéssemos fazer as corporações de petróleo americanas realmente produzirem e investirem nas capacitações petrolíferas da Venezuela”. Em abril de 2025, na reunião “IV Dilemmas of Humanity: Perspectives for Social Transformation”, organizada pelo Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, pelo Movimento Sem Terra e pela Assembleia Internacional dos Povos em São Paulo, defendi que Trump escolheria a Venezuela como seu primeiro alvo militar no chamado Hemisfério Ocidental, no que seria a primeira intervenção militar direta na América do Sul na história. A argumentação era simples: ataques ao Canadá ou à Groenlândia seriam incomparavelmente mais arriscados e diplomaticamente indefensáveis; a Venezuela, por outro lado, oferecia justificativas palatáveis à base política do movimento MAGA (as supostas ameaças da imigração e do narcotráfico venezuelano) enquanto oferecia vastas reservas de petróleo e minerais críticos para a disputa tecnológica com a China. A National Security Strategy (NSS), Estratégia de Segurança Nacional, publicada pela administração Trump em 04 de dezembro 2025 formalizou esta estratégia hemisférica, centrada em “fortalecer cadeias de suprimento críticas… reduzir dependências e aumentar a resiliência econômica americana… enquanto dificulta que competidores não-hemisféricos aumentem sua influência na região”. Este documento consagra o que analistas têm chamado de “Trump Corollary” à Doutrina Monroe ou, mais sarcasticamente, “Donroe Doctrine”: uma versão explicitamente transacional e coercitiva do pan-americanismo que subordina toda a América Latina aos imperativos de segurança e acumulação de capital dos Estados Unidos. Indo às vias de fato, a intervenção militar na Venezuela não representa uma defesa da democracia ou uma intervenção humanitária: é oficialmente o fim do “globalismo” que atava o poder militar dos EUA à ideologia liberal de soberania nacional da carta da ONU, como alertei ser o objetivo de Trump já em 2019. É o fim do século americano imaginado para o mundo por Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial e ensaiado por Franklin Delano Roosevelt na Segunda Guerra. Representa a securitização de recursos estratégicos no contexto da rivalidade sino-americana e, eventualmente, da tentativa de reestruturar cadeias produtivas globais segundo linhas geopolíticas. Trata-se de um precedente perigoso que coloca em risco a soberania em toda a região, começando com a nova “Troika”, os novos dominós a serem derrubados pelo império estadunidense: Cuba, Nicaragua e Colômbia. 2. A lógica geoeconômica da escolha venezuelana A Venezuela foi escolhida como primeiro alvo militar não por acaso, mas por oferecer a convergência ideal entre oportunidade geoeconômica e viabilidade política. O país detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e vastos depósitos de minerais críticos essenciais às tecnologias de energia limpa e defesa. Trump declarou repetidamente a importância desses recursos, inclusive na entrevista em que afirmou que, depois do sequestro de Maduro, “governaria a Venezuela”. Esta franqueza quanto aos objetivos materiais do imperialismo conecta-se diretamente à estratégia mais ampla de friendshoring ou nearshoring articulada na Estratégia de Segurança Nacional de 2025. O documento não se limita a propor diversificação em relação às cadeias produtivas chinesas; pelo menos retoricamente, almeja a reestruturação sistemática de redes de valor global segundo critérios geopolíticos. Assim, o objetivo dual em relação à América Latina é explícito: primeiro, garantir controle estadunidense sobre recursos minerais críticos (lítio, cobre, terras raras) e infraestrutura estratégica (portos, redes de telecomunicações, sistemas energéticos); segundo, integrar economias latino-americanas em cadeias manufatureiras completamente insuladas da participação ou influência chinesa. A oferta feita por María Corina Machado em entrevista a Donald Trump Jr. ilustra perfeitamente a questão mineral: em troca do apoio à mudança de regime que colocaria seu grupo no poder, ela ofereceu conceder US$ 1,7 trilhão em ativos venezuelanos a corporações estadunidenses. O arranjo proposto não difere substantivamente das concessões petroleiras que caracterizaram o imperialismo clássico no final do século XIX e início do século XX e que nos levariam a duas Guerras Mundiais. Na questão das cadeias de suprimento, vai-se além das preocupações tradicionais com extração de recursos para abarcar a reorganização de sistemas produtivos regionais. Nos ramos intensivos em trabalho, energia e insumos baratos em que a reindustrialização por onshoring nos Estados Unidos não for viável, Washington proporá promover elos manufatureiros latino-americana em cadeias estrategicamente sensíveis – semicondutores, baterias, produtos farmacêuticos, materiais avançados – mas estritamente dentro de estruturas de governança que excluam investimento, tecnologia ou acesso a mercados chineses. Trata-se de uma tentativa de compartimentalização geopolítica de redes produtivas, criando cadeias de suprimento paralelas organizadas por lealdade estratégica. Só assim se pode entender a decisão do governo mexicano de implementar em 01 de janeiro de 2026 tarifas importações de diversos produtos originários da China, do Brasil e de outros países que não possuem acordo comercial com o país. A dimensão simbólica da escolha por um ataque à Venezuela também merece atenção. A narrativa MAGA requer inimigos que ameacem o “modo de vida tradicional americano”. A Venezuela pode preencher este papel: pode ser apresentada simultaneamente como fonte de imigração indesejada e de narcotráfico, duas obsessões centrais da base trumpista. Diferentemente do Canadá ou da Groenlândia, cuja invasão seria difícil de justificar domesticamente e provocaria crise na aliança ocidental, um ataque à Venezuela mobiliza preconceitos arraigados e oferece bodes expiatórios convenientes para problemas internos dos Estados Unidos. 3. Desmontando as justificativas oficiais As três narrativas mobilizadas para legitimar a intervenção militar – defesa da democracia, combate ao narcotráfico e intervenção humanitária – desmoronam sob escrutínio mínimo, revelando-se como pretextos para uma operação motivada por interesses de domínio econômico sustentado pelo poder político e militar, e buscando reforçá-los a médio prazo. O argumento democrático é particularmente insustentável vindo de Trump. Sem precisar lembrar de 6 de janeiro de 2021, o próprio Trump ridicularizou publicamente, em múltiplas ocasiões, o uso da “defesa da democracia” como justificativa para intervenções imperiais, denunciando-o como hipocrisia liberal. Em dezembro de 2015, Trump defendeu Wladimir Putin afirmando “que nosso país também faz muita matança… Há muita estupidez no mundo agora, muita matança, muita estupidez”. Em fevereiro de 2017, já presidente, Trump reagiu à crítica de Bill O’Reilly de que “ele (Putin) é um assassino”, afirmando que “há muitos assassinos. Você pensa que nosso país é tão inocente assim?” Seu histórico confirma o cinismo da retórica democrática: Trump mantém alianças estreitas com ditaduras amigas, das monarquias absolutistas do Golfo Pérsico à Arábia Saudita, passando pelo apoio entusiástico ao golpismo de Jair Bolsonaro e caterva no Brasil. O problema nunca é a ausência de democracia, mas a falta de alinhamento com Washington. O argumento antidrogas revela-se igualmente fraudulento. Poucos dias antes da invasão da Venezuela, Trump concedeu perdão presidencial a Juan Orlando Hernández, ex-presidente de Honduras formalmente julgado e condenado nos Estados Unidos por conspiração para tráfico de drogas em escala industrial. O narcotráfico serve como narrativa conveniente quando é necessário demonizar adversários; torna-se irrelevante quando o réu é aliado estratégico. A seletividade não poderia ser mais transparente. A justificativa humanitária é talvez a mais obscena das três. Uma administração que oferece apoio militar, diplomático e político incondicional ao genocídio israelense em Gaza – onde mais de 60.000 civis palestinos, incluindo mais de 18 mil crianças, foram mortos em poucos meses – não possui qualquer credibilidade moral para invocar preocupação humanitária. Ademais, as próprias ações militares dos Estados Unidos contra a Venezuela – bombardeios que atingiram infraestrutura civil, bloqueio naval que impediu importação de alimentos e medicamentos por muitos anos – agravaram dramaticamente o sofrimento da população venezuelana que supostamente pretendiam aliviar. 4. A operação militar e suas repercussões regionais A sequência de eventos que levou ao sequestro de Maduro seguiu um roteiro previsível de escalada coercitiva. Após meses de intensificação de sanções unilaterais e ameaças cada vez mais explícitas, a administração Trump ordenou bloqueio naval. Ele não sabe, mas foram o bloqueio naval e a intervenção militar de Grã-Bretanha, Alemanha e Itália à Venezuela em 1902 que levou ao corolário Roosevelt à Doutrina Monroe, como procurei mostrar em longo artigo acadêmico que analisa o imperialismo dos EUA sobre a América Latina entre 1898 e 1933. Como Trump, Theodore Roosevelt arrogou aos EUA o direito exclusivo de tutelar o Hemisfério Ocidental, anunciando publicamente a intenção de expulsar outros impérios militares e financeiros da América Central e do Caribe. Trump imitou o padrão de intervenção militar da chamada Diplomacia do Dólar do início do século XX também ao coordenar suas forças especiais e da CIA com setores da oposição interna e militares desertores, culminando no sequestro ilegal do presidente venezuelano em 3 de janeiro de 2026. As declarações subsequentes de Trump foram sinceras: os Estados Unidos iriam “administrar o país” e usar receitas petrolíferas para “pagar a operação militar e reconstruir a Venezuela como deveria ser”. Não há dúvidas quanto aos objetivos: controle direto sobre recursos estratégicos e reorganização do Estado venezuelano segundo interesses imperiais. As repercussões regionais desta ação são profundas e perigosas. Cuba, Nicarágua e Colômbia são os alvos mais prováveis em seguida. Trump já os ameaçou, e o precedente venezuelano demonstra que tais ameaças não constituem mera retórica. O regime comunista cubano, isolado após décadas de bloqueio e recentemente enfraquecido por crises energéticas severas, pode estar com os dias contados. E Gustavo Petro pode pagar por falar verdades em Nova Iorque e por representar peça importante no dominó das esquerdas latino-americanas que Trump quer demolir. México, Brasil e até potências ocidentais como Dinamarca (por conta da Groenlândia) e Canadá encontram-se em alerta mediato. As ameaças de Trump contra a Groenlândia não podem mais ser descartadas como provocações vazias. É claro, a América Latina não responde uniformemente à coerção imperial. A Argentina de Javier Milei oferece contraexemplo instrutivo: o alinhamento ideológico e estratégico total com Washington foi recompensado com pacote de resgate de US$ 40 bilhões. Este padrão de recompensas e punições diferenciadas confirma a natureza explicitamente transacional da nova estratégia hemisférica: países que aceitam subordinação recebem apoio financeiro; aqueles que resistem enfrentam coerção crescente. Contudo, a resistência equatoriana a bases militares estrangeiras, confirmada em referendo popular em novembro de 2025, demonstra que a imposição da vontade de Washington enfrenta obstáculos mesmo em países relativamente pequenos. A invasão da Venezuela, contudo, eleva dramaticamente os custos potenciais da resistência, estabelecendo que os Estados Unidos estão dispostos a empregar força militar direta quando consideram seus interesses suficientemente ameaçados. 5. Brasil, China e os limites do unilateralismo coercitivo A estratégia trumpista de subordinação hemisférica através de chantagem tarifária e ameaça militar enfrenta, no entanto, limites estruturais significativos. O caso brasileiro ilustra estas contradições de forma particularmente nítida. Europa, Japão e Coreia do Sul cederam rapidamente às demandas comerciais de Trump devido à dependência militar em relação aos Estados Unidos, ou seja, foram forçados a “pagar tributo para manter o império americano”. Já o Brasil manteve resistência relativamente bem-sucedida. Esta resiliência deriva de vantagens estruturais específicas: a China consolidou-se como principal parceiro comercial brasileiro há mais de uma década, absorvendo parcela crescente das exportações de commodities; por causa disso, o Brasil acumulou reservas internacionais substanciais que proporcionam margem de manobra em crises cambiais; a diplomacia brasileira cultivou relacionamentos alternativos através dos BRICS e outras plataformas multilaterais do Sul Global. A campanha de Lula pela desdolarização, intensificada após sua visita à China em abril de 2023, representa desafio direto ao instrumento fundamental de poder estadunidense: o controle sobre o sistema monetário internacional. Propostas para liquidação bilateral de operações comerciais e cambiais em moedas nacionais, discussões sobre moeda comum dos BRICS, e diversificação de reservas internacionais retiram negócios de Nova Iorque e corroem gradualmente a capacidade de Washington de empregar sanções financeiras como arma geopolítica. Esta autonomia relativa do Brasil provoca irritação evidente em Washington. Assessores de Trump revelaram publicamente que os Estados Unidos estão “muito preocupados” com os BRICS e a desdolarização, identificando o Brasil como problema particular. A tentativa de forçar o Brasil ao alinhamento através de tarifas punitivas, contudo, enfrentou o problema de que o mercado estadunidense, embora importante, não é mais indispensável para a economia brasileira como fora em décadas anteriores. O acesso a Wall Street ainda é indispensável, mas bloquear o acesso brasileiro como forma de pressão aceleraria o que Trump quer evitar: empurraria o Brasil para fora do mundo do dólar e em direção aos BRICS. Os limites mais fundamentais da “Donroe Doctrine”, porém, transcendem qualquer país específico. Ocupações militares prolongadas são proibitivamente custosas, como demonstraram Iraque e Afeganistão. Pesquisas de opinião nos Estados Unidos indicavam que 55% da população se opunha à invasão da Venezuela, sugerindo que aventuras militares adicionais enfrentarão resistência doméstica crescente, especialmente se produzirem baixas norte-americanas significativas ou custos fiscais elevados. Mais importante, os Estados Unidos são incapazes de apresentar propostas de desenvolvimento que rivalizem com as chinesas. Enquanto a estratégia de Washington se baseia em condicionar acesso ao mercado consumidor à submissão política e em brandir sanções como ferramenta punitiva, Pequim disponibiliza obras de infraestrutura concreta, crédito paciente de longo prazo, compartilhamento de tecnologias e mercados em expansão, tudo isso sem exigências políticas onerosas. Esta assimetria nas ofertas de desenvolvimento cria vantagem estrutural chinesa que tarifas punitivas e ameaças militares não conseguem neutralizar completamente. O risco de blowback geopolítico também não deve ser subestimado. Cada ação coercitiva dos Estados Unidos fortalece a narrativa chinesa de que Washington representa ameaça à soberania do Sul Global, impulsionando países a buscar proteção através de alinhamento mais estreito com Beijing. A invasão da Venezuela fornece evidência dramática para este argumento, potencialmente acelerando a formação de blocos e de alianças com a China que a estratégia de Trump ostensivamente pretende prevenir. 6. Os dados estão lançados: o precedente perigoso e a necessidade de resistência coletiva A intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e a captura de Nicolás Maduro constituem violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Independentemente de qualquer avaliação que se faça do governo venezuelano, o princípio da não-intervenção militar unilateral representa conquista civilizatória fundamental preparada pelo menos desde 1648 (Vestfália) que não pode ser descartada sem consequências catastróficas para a ordem internacional. O precedente estabelecido é seríssimo. Se os Estados Unidos podem invadir país soberano, depor seu governo e assumir controle direto sobre seus recursos naturais com base em justificativas tão transparentemente fraudulentas, nenhum país está seguro se não tiver forças armadas dissuasórias ou alianças militares fortes. A normalização de intervenções militares unilaterais destrói qualquer pretensão de sistema internacional baseado em regras. O imperador fica nu. Por isso, talvez a escalada militar revele mais fraqueza que força. Um hegemon confiante em sua primazia econômica, tecnológica e cultural não precisa recorrer a invasões militares para assegurar acesso a recursos ou mercados. A disposição dos Estados Unidos de empregar força direta reflete a erosão de formas mais sutis de dominação. O sequestro de Maduro enfraquece, mas não elimina o domínio do chavismo na Venezuela. Tampouco resolve as contradições estruturais do declínio hegemônico dos Estados Unidos. Os EUA não conseguem oferecer modelo de desenvolvimento atrativo que compita efetivamente com a alternativa chinesa; não possuem capacidade fiscal para financiar Marshall Plan hemisférico; não podem reverter décadas de desindustrialização doméstica através de tarifas punitivas a aliados. A imposição de controle militar direto sobre a Venezuela, se for possível, pode garantir acesso ao petróleo venezuelano, mas não restaura a centralidade dos Estados Unidos nas cadeias produtivas globais. Alternativas à subordinação existem, mas exigem coordenação política e coragem estratégica por parte dos governos do Sul Global. O fortalecimento de plataformas regionais como CELAC, UNASUL e BRICS oferece espaços institucionais para resistência coletiva. Aprofundamento da integração econômica Sul-Sul reduz vulnerabilidade à coerção econômica estadunidense. Diversificação de reservas internacionais e desenvolvimento de sistemas de pagamento alternativos minam o poder das sanções financeiras. A lição fundamental da invasão da Venezuela é que soberania isolada é vulnerável; apenas coordenação coletiva pode contrabalançar o poder imperial. O desafio para governos progressistas na América Latina e no Sul Global é transformar indignação retórica em cooperação efetiva. O precedente foi estabelecido. O que está em jogo é decisivamente histórico: os novos lances determinarão se o século XXI será marcado pelo ressurgimento do imperialismo militar predatório ou pela consolidação de ordem internacional genuinamente multipolar. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

Comentários

Postar um comentário